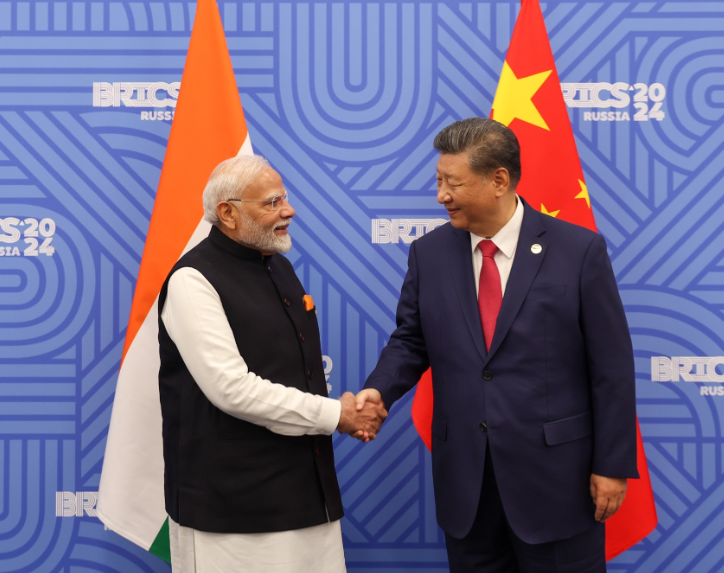

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगस्त के अंत में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी भेंट होने की संभावना है, जबकि, वैश्विक मंच पर भू-राजनीतिक विभाजन गहराता जा रहा है। हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ शिखर वार्ता ने रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति समझौते के बारे में कुछ आशा जगाई है, परन्तु, वैश्विक अस्थिरता क़ायम है, जिसका मुख्य कारण ट्रम्प की प्रशुल्क (tariff) नीतियाँ हैं, जिसमें भारत एक प्राथमिक लक्ष्य प्रतीत होता है।

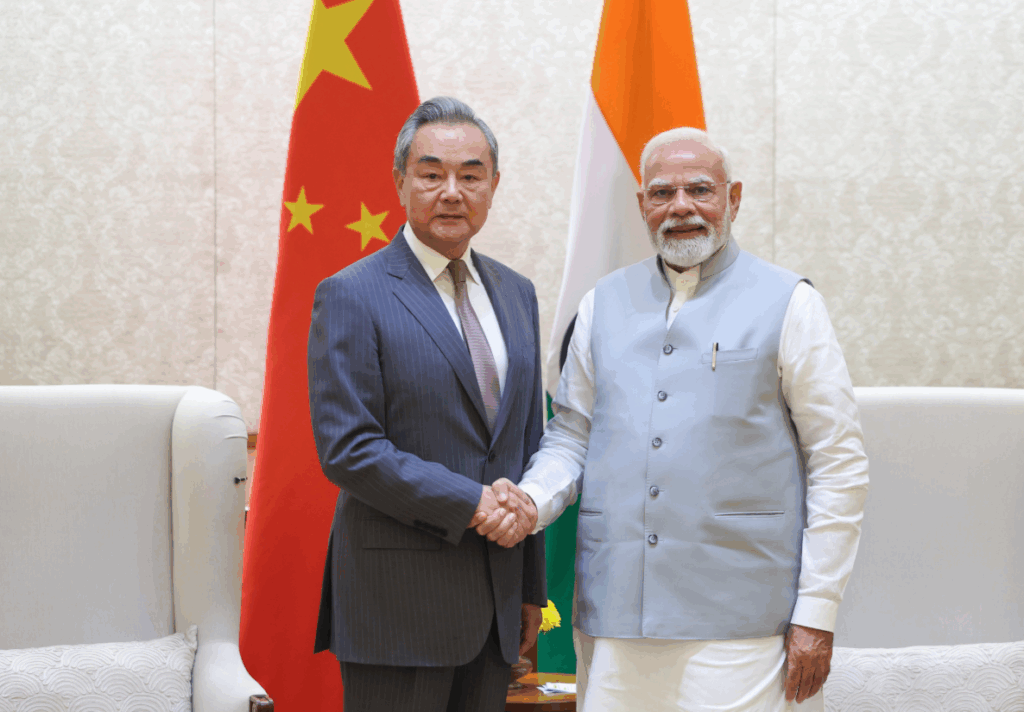

ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत प्रशुल्क (tariff) दर की हाल की घोषणा ने एक विश्वसनीय हिंद-प्रशांत साझेदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका पर भारत के बढ़ते विश्वास को अस्थिर कर दिया है। ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर, मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हाल की भारत यात्रा – जिसके दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों को “शत्रु नहीं बल्कि भागीदार” होना चाहिए, चीन-भारत संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक नए अवसर का संकेत है। 2020 में घातक गलवान झड़पों के उपरांत, अक्टूबर 2024 तक वार्तालाप पर पूर्ण विराम लग गया था, जब दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर देपसांग और डेमचोक में सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण तनाव से छुटकारा समझौते पर पहुँचे|

तियानजिन में, मोदी केवल एक बहुपक्षीय मंच में भाग नहीं लेंगे, बल्कि वे भारत को एक स्वायत्त शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के अपने दृश्टिकोण को प्रबलता प्रदान करेंगे| इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत एक ऐसी शक्ति है जो वर्तमान में ट्रम्प की हठधर्मी नीतियों से प्रभावित विश्व व्यवस्था को आकार देने हेतु प्रतिबद्ध है, न कि उससे निर्मित होने के लिए। ऐसे में, प्रश्न यह है कि रणनीतिक स्वतंत्रता की खोज में भारत के लिए चीन (और रूस) के साथ साझेदारी कितनी आवश्यक है?

चीन से जुड़ाव: सचेत संतुलन कार्य

भारत पिछले कुछ समय से न तो अलगाव और न ही पूर्ण संरेखण का रास्ता चुन रहा है, बल्कि अपने लिए तीसरा मार्ग प्रशस्त कर रहा है: रणनीतिक बहुसंरेखण, जो बहुध्रुवीयता और क्षेत्रीय जुड़ाव पर आधारित है। इस बुनियादी विदेश नीति दृष्टिकोण पर वर्तमान भू-राजनीतिक अनिश्चितता का कोई असर नहीं पड़ा है। एससीओ में मोदी की भागीदारी और सीमा पर चल रहे और अनसुलझे तनाव के बावजूद, चीन के साथ संबंध सुधारने का भारत का निर्णय, इस रणनीतिक दावे को पुष्टता प्रदान करता है। चीन के साथ संबंधों का पुनः जुड़ाव एवं पुनर्निर्माण, तीव्र आर्थिक दबाव के बावजूद किसी भी भू-राजनीतिक धुरी द्वारा सहयोजित होने से भारत की अस्वीकृति को प्रदर्शित करता है|

नई दिल्ली ने बार-बार बीजिंग के साथ प्रत्यक्ष शत्रुता के बजाय संतुलित वार्ता को प्राथमिकता दी है, इसके बावजूद कि हाल के वर्षों में, सीमा विवाद बढ़ता रहा है। वर्तमान में, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों पक्षों के लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं, जो सामरिक सैन्य वापसी के बावजूद जारी तनाव को दर्शाता है।

एससीओ में भारत की भागीदारी विरोधाभास को नहीं, बल्कि एक सचेत संतुलनकारी कार्य को प्रदर्शित करती है | नई दिल्ली के लिए, चीन एक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के साथ-साथ एक अपरिहार्य आर्थिक और क्षेत्रीय वास्तविकता भी है।

भारत ने अपनी विदेश नीति में चीन को सदैव गंभीरता से लिया है, क्योंकि एक प्रमुख वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में चीन का उदय, नई दिल्ली के लिए बीजिंग के साथ कार्यात्मक और संतुलित संबंध बनाए रखना आवश्यक बनाता है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी नेताओं के मध्य में हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकें इस व्यावहारिक मान्यता को दर्शाती हैं। हालाँकि, कुछ हद तक अविश्वास बना हुआ है, परन्तु विद्यमान कूटनीतिक शिथिलता सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता से अछूते क्षेत्रों जैसे व्यापार और आर्थिक क्षेत्र इत्यादि में सहयोग विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।

एससीओ में भारत की भागीदारी विरोधाभास को नहीं, बल्कि एक सचेत संतुलनकारी कार्य को प्रदर्शित करती है | नई दिल्ली के लिए, चीन एक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के साथ-साथ एक अपरिहार्य आर्थिक और क्षेत्रीय वास्तविकता भी है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे चीनी-प्रभुत्व वाले, ग़ैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंचों में बड़ी भूमिका निभाने के भारत के प्रयासों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विशेष रूप से, हाल ही में ब्रिक्स विस्तार ने भारत को बहुध्रुवीय विश्व के अपने दृष्टिकोण और रणनीतिक स्वायत्तता की खोज को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत भारत औपचारिक गठबंधनों के बिना भू-राजनीतिक कर्त्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत का मानना है कि पश्चिमी और चीनी-नेतृत्व वाले दोनों मंचों में उसकी भागीदारी से वैश्विक दक्षिण तक उसकी पहुँच बढ़ेगी है। उदाहरण के लिए, एससीओ भारत को यूरेशियन व्यवस्था को आकार देने वाली वार्ता का हिस्सेदार बनाने में सक्षमता प्रदान करता है। मोदी की यह यात्रा चीन की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता के बीच हो रही है, जिसमें बेल्ट एंड रोड पहल से लेकर दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसका विस्तार समिल्लित है| आलोचक मोदी द्वारा बीजिंग से वार्ता करने के दृष्टिकोण पर पश्न चिह्न लगा सकते हैं, परंतु क्षेत्रीय अखंडता और आर्थिक निष्पक्षता पर दृढ़ रहते हुए संवाद बनाए रखने की भारत की निरंतर क्षमता – भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का संकेत प्रदान करती है|

जुड़ाव के लिए तर्क

दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बावजूद, चीन के साथ भारत के संबंध आर्थिक हितों, विशेष रूप से व्यापार, दुर्लभ मृदा तत्वों तक पहुँच एवं प्रौद्योगिकी साझाकरण में गहराई से प्रभावित हैं| चीनी प्रौद्योगिकी और निवेश से खुद को अलग-थलग करने के बजाय, भारत संवेदनशील क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा दीवार निर्मित कर रहा है, और साथ ही, अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी जुड़ाव की अनुमति चीन को प्रदान कर रहा है। यह दोहरी रणनीति भारत के स्वायत्त परन्तु परस्पर संबद्ध विकास का व्यापक दृष्टिकोण है।

ट्रम्प की अभिवृत्ति और प्रशुल्क (tariff) दरें दोनों एशियाई दिग्गजों को एक-दूसरे के ओर क़रीब ला रही हैं, क्योंकि वे अपने संबंधों में एक नूतन अध्याय प्रारम्भ करने हेतु तत्पर हैं| वांग यी की हालिया यात्रा के दौरान एक महत्त्वपूर्ण पुष्टि हुई, जब चीन ने उर्वरकों, दुर्लभ मृदा चुम्बकों, महत्त्वपूर्ण खनिजों और सुरंग खोदने वाले यंत्रों/ उपकरणों पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए| यह देखते हुए कि भारत अपने लगभग 90 प्रतिशत दुर्लभ मृदा चुम्बकों का आयात चीन से करता है, यह पारस्परिकता महत्त्वपूर्ण है।

व्यापार और आर्थिक संबंध, यद्यपि जटिल हैं, परंतु, वास्तव में, ये कई वर्षों से भारत-चीन संबंधों में स्थिरता के कारक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में, द्विपक्षीय व्यापार कुल 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें भारत ने चीन से 101.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया, जबकि, इसी अवधि में, केवल 16.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया| जहाँ एक ओर ये सांख्यिकी एक स्पष्ट व्यापार असंतुलन का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन की केंद्रीयता को भी प्रमाणित करती है| इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा और रक्षा हेतु आवश्यक दुर्लभ मृदा तत्व, इस संबंध में एक और महत्त्वपूर्ण कारक हैं। हालाँकि, भारत के पास अपने दुर्लभ मृदा भंडार हैं, परन्तु उसके पास उन्नत प्रसंस्करण क्षमता का अभाव है, जिससे चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग या अप्रत्यक्ष निर्भरता एक रणनीतिक दुर्बलता बन जाती है। इसने भारत को ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के साथ साझेदारी के माध्यम से विविधीकरण की खोज करने हेतु प्रेरित किया है – परन्तु, इसके उपरांत भी, चीन के साथ सहयोग एक आवश्यक अंतरिम उपाय बना हुआ है।

प्रौद्योगिकी साझाकरण के क्षेत्र में भी सतर्कतापूर्वक पुनः सक्रियता देखी जा रही है। 2020 में सीमा पर हुई झड़पों और उसके उपरांत चीनी अनुप्रयोगों पर प्रतिबंधों के पश्चात् भारत ने चीनी प्रौद्योगिकी तक पहुँच को पर्याप्त मात्रा में सीमित कर दिया था। परन्तु हाल ही में, दोनों देशों ने हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में चुनिंदा सहयोग में रुचि दिखाई है, जहाँ पारस्परिक लाभ एक हद तक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से अधिक है| चीनी कंपनियाँ भारतीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को वित्त पोषण जारी रखने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश के मार्ग भी खोज रही हैं, जो व्यावसायिक रणनीति में एक व्यावहारिक परिवर्तन को दर्शाती है।

चीन से परे: रूस, पश्चिम और भारत का रणनीतिक गणित

चीन के साथ भारत की बढ़ती घनिष्ठता को रूस के साथ उसके निरंतर जुड़ाव से भी बल मिलता है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर नई दिल्ली के तटस्थ रुख़ को लेकर पश्चिमी देशों की बेचैनी के बावजूद, भारत ने मॉस्को के साथ अपने दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों से समझौता करने इनकार कर दिया है। यह प्रतिबद्धता अब भी अपरिवर्तित है जब ट्रम्प प्रशुल्क (tariff) लगाने की धमकी दे रहे हैं जो भारत-अमेरिका साझेदारी को अस्थिर कर सकते हैं। भारत के लिए, रूस न केवल एक प्रमुख रक्षा साझेदार है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए एक भू-राजनीतिक प्रतिपक्ष भी है। जैसे-जैसे एससीओ और ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और अंततः इसमें चीन के मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ती जा रही है – ऐसे में, भारत का मानना है कि रूस के साथ उसकी दीर्घकालिक साझेदारी इन मंचों पर बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली ने रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय मंच के माध्यम से यूरेशिया में सक्रिय बने रहने को प्राथमिकता दी है, जो ब्रिक्स और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के जन्म के साथ-साथ एससीओ में भारत के सम्मिलित होने के पीछे प्रेरक कारक रहा है।

रूस अब आरआईसी त्रिपक्षीय तंत्र को पुनर्जीवित करने पर प्रबल ज़ोर दे रहा है, जो गलवान झड़पों के बाद से बंद पड़ा है। तीन दशकों से भी अधिक समय से चल रहे आरआईसी का उद्देश्य – तीन सबसे बड़ी यूरेशियाई शक्तियों और पश्चिमी ब्लॉक के बाहर की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में वैश्विक व्यवस्था को नवीनतम आकार प्रदान करना है। चीन आरआईसी के पुनरुद्धार का समर्थन करता है, जबकि भारत इस “परामर्शी प्रारूप” के बारे में सतर्कतापूर्वक विचार कर रहा है, और इस समय अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहा है| आरआईसी में अपने हितों की रक्षा तीनों देशों को ऐसे समय करनी पड़ रही है जब वे पश्चिम से अलग-अलग अनुपात में दबाव का सामना कर रहे है। 2021 में अंतिम आरआईसी बैठक में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में “एक बहुध्रुवीय और पुनर्संतुलित विश्व” में एकजुटता और विश्वास व्यक्त किया गया था और प्रासंगिक रूप से, जब ट्रम्प की टैरिफ़प्रशुल्क नीति को समकालीन परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में पढ़ा जाए तो “पारदर्शी, खुले, समावेशी और ग़ैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली” की आवश्यकता पर भाषा का संचार विशेष रूप से दिलचस्प प्रतीत हुआ।

हालाँकि, यूक्रेन युद्ध के बाद कई पश्चिमी देशों ने मास्को के साथ अपने संबंधों को कमतर किया है, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर अडिग रहा है। मोदी का निरंतर संदेश—कि “यह युद्ध का युग नहीं है”—नई दिल्ली के अलगाव की बजाय कूटनीति पर ज़ोर को दर्शाता है, जबकि उसने रूस से ऊर्जा आयात बढ़ाया है और रक्षा सहयोग बनाए रखा है।

चूंकि, नई दिल्ली ने अपने विकल्प खुले रखे हैं, इसलिए तियानजिन बैठक को वाशिंगटन के लिए एक संकेत के रूप में भी देखा जाना चाहिए। भारत उन स्थानों पर सहयोग करना जारी रखेगा जहाँ भारत के लिए हित समान होंगे, परन्तु, वह चीन के विरुद्ध ऐसी “रोकथाम” रणनीति नहीं अपनाएगा जो उसकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं या रणनीतिक लचीलेपन को दुर्बलता प्रदान करती हो|

पिछले एक दशक में अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध और भी प्रगाढ़ हुए हैं – जो इस धारणा के विपरीत है कि भारत का संतुलन पश्चिमी देशों को अलग-थलग कर सकता है| हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड सहयोग से लेकर वाशिंगटन के साथ रक्षा समझौतों और यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते तक, भारत इन शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी में भारी निवेश कर रहा है। ये गठबंधन मुद्दों पर आधारित और हितों से प्रेरित हैं, विशेष कर, चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व को संतुलित करने और भारत के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को विकसित करने में, भले ही, इन सम्बन्धों को कभी-कभार होने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ा हो|

चूंकि, नई दिल्ली ने अपने विकल्प खुले रखे हैं, इसलिए तियानजिन बैठक को वाशिंगटन के लिए एक संकेत के रूप में भी देखा जाना चाहिए। भारत उन स्थानों पर सहयोग करना जारी रखेगा जहाँ भारत के लिए हित समान होंगे, परन्तु, वह चीन के विरुद्ध ऐसी “रोकथाम” रणनीति नहीं अपनाएगा जो उसकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं या रणनीतिक लचीलेपन को दुर्बलता प्रदान करती हो| संक्षेप में, भारत की वर्तमान विदेश नीति वैश्विक वास्तविकताओं का एक स्पष्ट आंकलन है, तथा परिवर्तनशील समय में, सर्वाधिक स्थिरता और समतामूलक वैश्विक संरचना के रूप में बहुध्रुवीयता (या सुधारित बहुपक्षवाद) पर एक रणनीतिक दांव के भाँति है। चाहे एससीओ में चीन के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय जुड़ाव हो, या रूस के साथ रणनीतिक गहराई को बनाए रखना, या फिर पश्चिम के साथ हिन्द-प्रशांत सहयोग को बढ़ावा देना, इन सब में नई दिल्ली के अपने संप्रभु हितों एवं प्रभावों की गणना मार्गदर्शन करती है। तियानजिन में मोदी की उपस्थिति इसी दृष्टि का प्रतीक है। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के नेतृत्त्व वाले मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वह वैश्विक प्रशासन के सभी मंचों में एक अनिवार्य कर्त्ता है।

Views expressed are the author’s own and do not necessarily reflect the positions of South Asian Voices, the Stimson Center, or our supporters.

This article is a translation. Click here to read the original in English.

***

Image 1: Narendra Modi via X

Image 2: Narendra Modi via X