यूएस-यूरोपीय रक्षा संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बीसवीं सदी में आकार दिया था। परंतु, ट्रम्प प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में ट्रान्साटलांटिक संबंधों में बढ़ती अनिश्चितता और, हाल ही में, यूरोपीय परमाणु निवारक उपायों की माँग ने इन संबंधों के स्थायित्व पर संदेह पैदा कर दिया है। कभी वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक रूप से एकीकृत “पश्चिम”, अब जलवायु परिवर्तन से लेकर बहुपक्षवाद और रूस द्वारा उत्पन्न ख़तरों, सभी मुद्दों पर बिखरा एवं बँटा हुआ है। जैसे-जैसे उनकी विदेश और सुरक्षा नीतियों में मतभेद उभर रहे हैं, भारत जैसे दोनों पक्षों के साझेदार को इस नए प्रतिमान के अनुकूलन की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

पिछले कुछ दशकों से, पश्चिमी देशों के प्रति भारत का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने पर केंद्रित रहा है, इस धारणा के साथ कि यूरोपीय और अमेरिकी नीतिगत स्थिति में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन अब अमेरिका-यूरोपीय संबंधों में दरार दिखने लगी है, इसलिए नई दिल्ली को रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में इन शक्तियों को अलग-अलग समायोजित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच स्पष्ट तालमेल के बावजूद, हाल की अमेरिकी कार्यवाहियों से भारतीय पक्ष में असहजता है| पिछले हफ़्ते राष्ट्रपति ट्रम्प और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक इस अविश्वास का ताज़ा उदाहरण है, जिसने व्हाइट हाउस में अनिश्चितता को लेकर भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। व्यापक रूप से, ट्रम्प का परस्पर यह दबावकारी सुझाव कि ट्रम्प कश्मीर विवाद का मध्यस्थता से समाधान निकाल सकते हैं, जबकि नई दिल्ली किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से परहेज करती है और साथ ही, अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की सीमित सीमा—यह स्पष्ट है कि भारत के लिए केवल अमेरिकियों के साथ जुड़ना काफ़ी नहीं है।

जबकि नई दिल्ली ऐतिहासिक रूप से दो ‘धड़ों’ के बीच संतुलन बनाता रहा है, अब उसे शक्ति के कई केंद्रों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत अपने कूटनीतिक पूँजी में विस्तार से अमेरिका एवं यूरोप के बीच हितों के केंद्रीय मुद्दों, विशेषकर चीन पर सहमति बनाने के लिए मजबूर है।

एशिया में शक्ति संतुलन

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की विदेश नीति किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ गठबंधन करने से इनकार पर आधारित रही है, जिसे गुटनिरपेक्षता कहा जाता है| इस नीति ने शीत युद्ध के समय भारत को दो महाशक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता की, और बिना किसी पूर्ण प्रतिबद्धता के रणनीतिक रूप से उपयोगी पक्ष के आधार पर एक या दूसरे पक्ष की ओर झुकने में सहायक साबित हुई। हाल ही में, नई दिल्ली ने “बहुसंरेखण” की रणनीति अपनाई है, जो कि बिना किसी झुकाव के “अधिक से अधिक” शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की रणनीति है। दुनिया में अमेरिका की शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, नई दिल्ली के कूटनीतिक प्रयत्न आनुपातिक रूप से वाशिंगटन पर केंद्रित रहे हैं।

कभी वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक रूप से एकीकृत “पश्चिम”, अब जलवायु परिवर्तन से लेकर बहुपक्षवाद और रूस द्वारा उत्पन्न ख़तरों, सभी मुद्दों पर बिखरा एवं बँटा हुआ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सकारात्मक जुड़ाव भारत को चीन के आक्रामक उदय का मुक़ाबला करने में सहायता करेगा, जिसे नई दिल्ली अपने प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय ख़तरे एवं विद्यमान नियम-आधारित व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है, जो भारत के विकास को आधार प्रदान करती है, भले ही नई दिल्ली उस प्रणाली में सतत सुधार चाहती हो। चीन की सैन्य दृष्टि से लाभप्रद भौगोलिक स्थिति, नई दिल्ली के साथ अनसुलझे सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध द्विपक्षीय समीकरण को ओर जटिल बनाते हैं। परिणामस्वरूप, भारत चीन को नाराज़ किए बिना उसे संतुलित करने का प्रयत्न करता है।

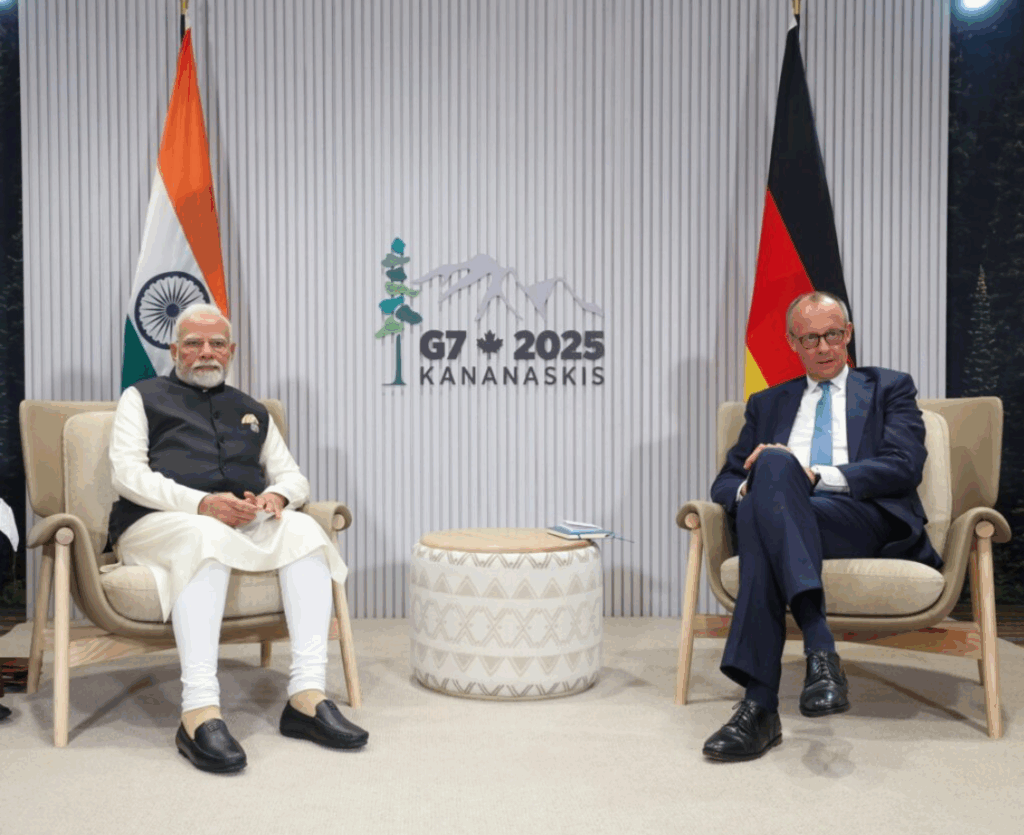

वाशिंगटन द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ-साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) जैसे पहलों के नेतृत्व के माध्यम से इस संतुलनकारी कार्य में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। क्वाड एक लघुपक्षीय समूह है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया समिल्लित हैं, जो चीन के बारे में साझा चिंताएँ रखते हैं। हालाँकि, राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता पर प्रश्न चिह्न लगा रहा है—इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि एशिया में चीन के प्रभाव को सीमित करने की, उनकी रणनीति कौनसा आकार लेगी। हालाँकि, यह मंतव्य पूर्ण रूप से, अलगाववादी दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता, बावजूद इसके कि, ट्रम्प अपनी विदेशी सुरक्षा गतिविधियों से अमेरिकी लाभ को अधिकतम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भले ही अमेरिका के क़रीबी सहयोगी इसे अनुचित मानते हों।

लेन-देन संबंधी भू-राजनीति के प्रति इस झुकाव को देखते हुए, भारत सहित क्वाड के अन्य साझेदारों को वाशिंगटन द्वारा बीजिंग के साथ “समझौता” करने के परिणामों से भय का आभास है| यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि इस समझौते में क्या निहित हो सकता है, ट्रम्प प्रशासन में नीति निर्माताओं द्वारा प्रयोग की गई भाषा के आधार पर, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के लिए प्रभाव के व्यापक क्षेत्रों की मौन स्वीकृति सम्मिलित हो सकती है। चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ भारत के क्षेत्रीय संघर्षों और अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, इस प्रकार का समझौता भारत के लिए अनिवार्य रूप से बड़ी रणनीतिक समस्याएँ खड़ी करेगा। हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष ने उपमहाद्वीप में नाज़ुक संतुलन को उजागर कर दिया है, जहाँ संघर्ष में तीव्र वृद्धि हो सकती है, और अन्य मध्यम शक्तियाँ अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकती हैं, जिससे नई दिल्ली के द्विपक्षीय संबंधों में असहजता पैदा होगी।

ऐसे परिदृश्य में, भारत, जो सदैव चीन और पाकिस्तान दोनों से जुड़े दोहरे मोर्चों के खतरे से भयभीत रहता है, वह अमेरिकी समर्थन पर भरोसा नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार से भारत ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किया था। भले ही अमेरिकी हथियार प्रणालियाँ भारत के पास उपलब्ध हों, लेकिन भारत के पास संकट की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ख़ुफ़िया और साइबर समर्थन तक पहुँच आसान नहीं होगी।

चीन के साथ संघर्ष की सम्भावना से चिंताग्रस्त होकर, संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपलब्धता, चाहे नाममात्र या सामरिक हो, अपनी सीमित सैन्य शक्ति के कारण, नई दिल्ली अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर रहेगा। भारत के लिए ऐसे सशर्त समझौते घरेलू जनता को समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सीमा विवाद भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। इस परिदृश्य की आशंका में, नई दिल्ली को चीन को संतुलित करने के लिए दूसरे रास्ते खोजने होंगे। रूस और चीन के बीच निकटता को देखते हुए, स्वाभाविक विकल्प यूरोपीय शक्तियाँ होंगी।

असहज मित्रता

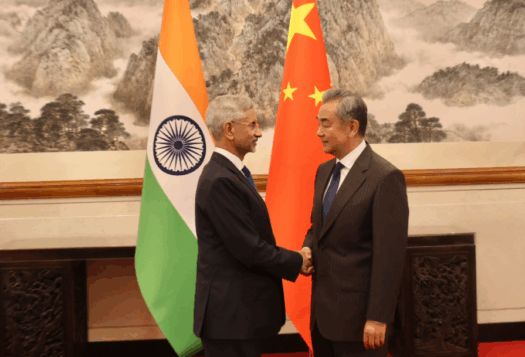

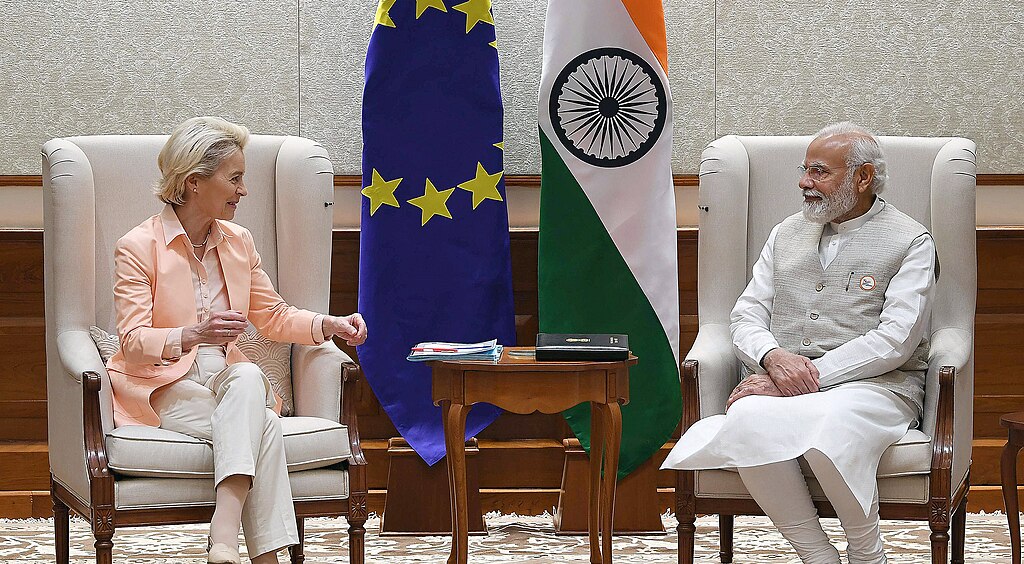

भारत के यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संबंध की सुर्खियों में तेज़ी देखी गई है क्योंकि वाशिंगटन और ब्रसेल्स संभवतः पृथक विदेश नीति के पथ पर अग्रसर हैं| भारत के लिए, ट्रम्प के शासनकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में यूरोप अब कम आक्रामक और संभवतः अधिक विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार प्रतीत होता है। कभी “प्रेमहीन व्यवस्थित विवाह” कहे जाने वाले भारत-यूरोपीय संघ के संबंध पिछले एक दशक में परस्पर मज़बूत हुए हैं और रक्षा एवं सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं।

चूंकि, ट्रम्प वैश्विक व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए भारत और यूरोप वैश्विक शक्तियों की श्रेणी में आ गए हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के सदस्य शामिल हैं, जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति संतुलन बनाने को लेकर चिंतित होंगे। परन्तु, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत और यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में साझा एवं अतिव्यापी दृष्टिकोण है। दरअसल, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ही दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली के रूस के साथ दीर्घकालीन संबंध रहे हैं। अमेरिकी अवज्ञा के बावजूद अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा को यूक्रेन की रक्षा से जोड़ दिया है। यूरोपीय राष्ट्रों का मानना है कि बड़ी शक्तियाँ, बल के अंतर के बावजूद, अन्य संप्रभु राष्ट्रों की क्षेत्रीय सीमाओं को एकपक्षीय रूप से परिवर्तित नहीं कर सकती हैं।

कागज़ी तौर पर, यह सिद्धांत भारत की सुरक्षा चिंताओं को भली भांति अंकित करता है। जैसे कि, लद्दाख में 2020 के संघर्ष को नई दिल्ली ने भारतीय क्षेत्र पर क़ब्ज़ा करने के चीनी प्रयास के रूप में देखा था और बीजिंग भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र पर भी दावा करता आ रहा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूरोप और भारत में संशोधनवादी शक्तियों के विरुद्ध प्रतिरोध की समान धारणाएँ हैं, जो आदर्श रूप से व्यापक सुरक्षा सहयोग के लिए एक मज़बूत वैचारिक आधार है। यूरोपीय संघ ने भी चीन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले देश के रूप में उसे परिभाषित करना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ ने बीजिंग के छोटे देशों पर दबाव बनाने के प्रयासों वाले मुद्दे उठाए हैं|

परन्तु, सैन्य उपकरणों और ऊर्जा जैसी चीज़ों के लिए भारत की मास्को पर निर्भरता ब्रसेल्स के साथ घनिष्ठ संबंधों पर विचार करते समय एक बाधा बनी हुई है। अपितु, यूरोपीय साझेदार रूसी सैन्य उपकरणों पर भारत की अपरिहार्य निर्भरता के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, परंतु इसके अतिरक्त, अन्य चिंताओं को नकारा नहीं जा सकता है। भारत अपनी बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के बिना यूरोप के लिए कई गुणा अधिक मूल्यवान होगा, क्योंकि ब्रसेल्स इस बात पर विचार करेगा कि एक साझेदार के रूप में वह नई दिल्ली से क्या प्राप्त कर सकता है। अगर भारत परस्पर बिना किसी स्पष्ट समाधान के पड़ोसी विवादों में उलझा रहेगा, तो भारत से यूरोपीय संघ क्षमता निर्माण या मानदंड निर्धारण के मामले में अधिक सहायता की अपेक्षा नहीं कर पाएगा। इन विवादों के अत्यधिक फैलाव के परिणाम के अतिरिक्त, राष्ट्रवादी रुख भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में भी अस्थिरता को जन्म दे सकता है, क्योंकि इससे एक दूसरे के हितों और संरेखण के प्रति आपसी संदेह को बढ़ावा मिल सकता है।

स्थिति में गतिशीलता

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच चयन करने के बजाय, अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत का कार्य अटलांटिक पार के कर्ताओं जिन्होंने पहले से ही अपने दृष्टिकोणों का समन्वय किया होगा, उनके बीच आम सहमति बनाना होगा। भारत को पश्चिमी देशों में चीन के प्रति धारणा को आकार देने के लिए कूटनीतिक पूँजी लगानी होगी। साथ ही, भारत को अपने क्षेत्र में किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोकने हेतु चीनी क्रियाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन भी करना होगा।

इसके अलावा, स्थिति में गतिशीलता की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरस्थ होने की स्थिति में, यूरोपीय संघ चीन के साथ, विशेष रूप से व्यापार के माध्यम से, घनिष्ठ संबंध बनाकर अपनी दुर्बलताओं से निपटने का प्रयास कर सकता है। कुछ यूरोपीय नेताओं ने पहले ही एक ऐसी चीन नीति की माँग करना प्रारम्भ कर दिया है, जो ट्रम्प के टकरावपूर्ण रुख का अनुकरण नहीं है। हालाँकि, आर्थिक जुड़ाव को एक स्वतंत्र गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता है और इसके साथ, चाहे वह इच्छा से हो या मजबूरी से, रणनीतिक दृष्टि में एकरूपता होनी चाहिए। बीजिंग को संतुलित करने में साझेदार के रूप में भारत के विकल्प यूरोपीय संघ-चीन रणनीतिक संबंधों में प्रगति की दिशा एवं दशा पर निर्भर करेंगे, विशेषकर यदि अटलांटिक पार संबंध ओर बिगड़ते हैं।

इसके विपरीत, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहे, फिर भी, आगामी व्यापार युद्ध वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है, जो संभवतः अमेरिकी शक्ति को दुर्बल करेगा। भारत और उसके अन्य क्वाड साझेदारों के लिए, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की प्रत्याभूति के तौर पर अमेरिका पर निर्भर हैं, उन देशों के लिए, आर्थिक संकट को बढ़ावा देने का वाशिंगटन का फैसला गंभीर चुनौतियाँ पेश करता है भले ही ये अस्थायी रूप से स्थगित है। एक अन्य परिदृश्य में, भले ही इसकी संभावना बहुत कम हो, अगर अमेरिका का चीन से सीधा टकराव होगा तो यह बहुत अधिक असुविधाजनक होगा। क्योंकि एशिया की मध्यम शक्तियों को दोनों शक्तियों के बीच एक पूर्ण युद्ध का परिणाम भुगतना होगा|

भारत के नीतिगत विकल्प

कई वर्षों से नई दिल्ली ने चीन के खतरे से निपटने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत ने दक्षिण एशिया में बीजिंग के आक्रामक रुख का मुक़ाबला करने के उद्देश्य से बाहरी शक्तियों के साथ संबंध बनाए हैं और बहुपक्षीय मंचों में भाग लिया है, साथ ही अपनी रक्षा क्षमताओं को उन्नत करने हेतु निवेश भी किया है। हालाँकि, तीव्रता से परिवर्तित हो रही वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता तथा चीन की सैन्य और आर्थिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, भारत के रक्षा क्षेत्र में अंततः आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को पछाड़ दिया है। इसलिए, अपने क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के लिए, भारत पर्याप्त मात्रा में अमेरिका-भारत साझेदारी पर आधारित रणनीतिक संबंधों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क पर निर्भर है। साथ ही, चीन के साथ किसी भी प्रकार के टकराव को रोकने के लिए, नई दिल्ली बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, लम्बी अवधी से चले आ रहे, क्षेत्रीय विवादों के बढ़ने के कारण, उनके संबंधों में कितनी नरमी आ सकती है, इसकी एक सीमा निर्धारित हो गई है। इससे भारत और चीन दोनों के सक्रिय साझेदारों के साथ एक प्रभावी सामरिक समझौते की संभावना भी गंभीर रूप से सीमित हो जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच चयन करने के बजाय, अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत का कार्य अटलांटिक पार के कर्ताओं जिन्होंने पहले से ही अपने दृष्टिकोणों का समन्वय किया होगा, उनके बीच आम सहमति बनाना होगा।

पश्चिमी देशों में विभाजन, जिसमें इस समय निश्चित रूप से दरारें हैं, नई दिल्ली की कूटनीति को ओर तेज करने हेतु विवश करेगी। उसे पश्चिमी साझेदारों को चीन के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए राज़ी करना होगा, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा करनी होगी जो किसी चरम सीमा तक जाने की संभावना को सीमित कर सके| यूरोप जैसे संभावित घनिष्ठ साझेदारों की, चाहे आर्थिक हो या सामरिक, चीन पर अत्यधिक निर्भरता भारत के हित में नहीं होगी। साथ ही, ट्रम्प के शासनकाल में अमेरिका की चीन के साथ अत्यधिक टकराव वाली स्थिति भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आग से खेलने के समान प्रतीत होती है।

जब तक भारत सैन्य और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक उसके पास चीन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बाहरी शक्तियों के साथ रणनीतिक जुड़ाव के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। ऐसा करने हेतु, नई दिल्ली को यूरोपीय संघ के साथ अपने राजनयिक संबंधों को प्रबलता प्रदान करने के साथ-साथ, यूरोपीय संघ के भीतर विदेश नीति को संचालित करने वाली विभिन्न राजधानियों में निवेश करना चाहिए। साथ ही, नई दिल्ली को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि कभी एकजुट रहे पश्चिमी देशों को एकराय कैसे रखा जाए, विशेषकर चीन के मुद्दे पर|

This article is a translation. Click here to read the original in English.

***

Image 1: PMO via Wikimedia Commons

Image 2: Narendra Modi via Facebook